笠原敏郎文庫 資料紹介

日本の都市計画法(旧法)・市街地建築物法の起草において、重要な役割を果たしたのが「都市研究会」だった。そのメンバーである笠原敏郎は、後に日本大学の教授として都市計画の普及に努め、多くの技術者や行政担当者を育てたわが国の都市計画の第一人者である。1920年日本大学高等工学校が開校、笠原は初代建築科長に就任している。その後設立された日本大学工学部(現・理工学部)の建築学科主任や日本大学工業学校(のちに日本大学習志野高等学校)の初代校長を務め、その後建築学会副会長、日本都市計画学会長を歴任するなど、わが国の都市計画のさまざまな分野で発展に尽くした。

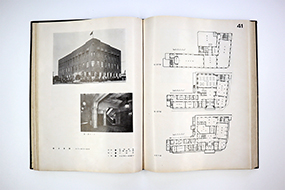

『帝都復興事業誌』

復興事務局

復興事務局

大正12(1923)年9月1日に発生した、関東大震災は死者・行方不明者が10万人を超えたといわれており、東京、横浜に甚大な被害を及ぼした。その復興には帝都復興院(大正12年9月27日設置、大正13年2月25日廃止)と内務省復興局があたり、その技師として帝都復興事業の立案、実施を行ったのが、笠原敏郎博士(建築)や山田博愛博士(土木)である。

帝都復興事業は、関東大震災が発生した大正12年9月から復興事業の完成を祝った「帝都復興祭」が開催された昭和5(1930)年3月26日まで6年7か月の間に実施されている。本書はこの記録をまとめたものである。土木編(上・下)、土地区画整理編、建築編などに分冊されている。

帝都復興事業によって、復興公園、復興橋梁、復興小学校などがつくられ、65地区の土地区画整理事業が実施された。

帝都復興事業は、関東大震災が発生した大正12年9月から復興事業の完成を祝った「帝都復興祭」が開催された昭和5(1930)年3月26日まで6年7か月の間に実施されている。本書はこの記録をまとめたものである。土木編(上・下)、土地区画整理編、建築編などに分冊されている。

帝都復興事業によって、復興公園、復興橋梁、復興小学校などがつくられ、65地区の土地区画整理事業が実施された。

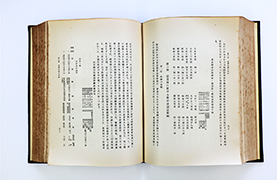

『帝都復興秘録』

東京市政調査會編 寳文館 1930

東京市政調査會編 寳文館 1930

当時の東京市長 後藤新平が、自主独立の市政の調査機関の必要性を説き、1922年に設立された東京市政調査会による復興の過程を著した資料。

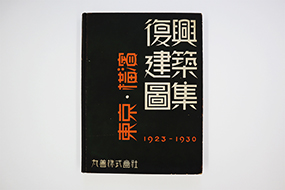

『東京・横浜 復興建築図集』

建築學會 丸善 1931

建築學會 丸善 1931

1923年9月に発生した関東大震災以降に築造された東京・横浜の代表的な復興建築137の写真及び図面を掲載した図集。はじめに、当時の建築學會会長佐野利器の序文が掲載されている。

『東京計画1960 その構造改革の提案』

丹下健三研究室 1961.3

丹下健三研究室 1961.3

丹下健三が1961年に発表した都市計画書。

新建築1961年3月発表の論文に加筆したもの。

この冊子は、東京大学の丹下健三研究室より、笠原敏郎教授に宛てて送付されたものである。

新建築1961年3月発表の論文に加筆したもの。

この冊子は、東京大学の丹下健三研究室より、笠原敏郎教授に宛てて送付されたものである。